La decisione del governo danese di introdurre un pacchetto di misure climatiche che include una tassa sulle emissioni climalteranti dei propri allevamenti non ha, per ora, sollevato alcun scalpore: in Danimarca.

Altrove, laddove introdotte, le misure per la limitazione dell’impatto ambientale e climatico degli allevamenti sono state invece accompagnate da furiose polemiche, come ad esempio nei Paesi Bassi, oltre che da reazioni populiste che hanno condizionato gli equilibri politici e il consenso elettorale, si pensi alla recente ‘protesta dei trattori’.

Nulla di ciò sembra essere invece accaduto in Danimarca, dove le misure prese dal governo alla fine di questo giugno, per entrare in vigore dal 2030, sono l’esito di un negoziato che ha chiamato a raccolta sia gli agricoltori sia gli ambientalisti, mettendo in gioco azioni e relativi contrappesi (in particolare, misure di agevolazione fiscale per gli agricoltori), da cui alla fine, almeno apparentemente, tutti sono usciti soddisfatti. Bisogna dire che, se la notizia dell’ecotassa sui manzi è quella che ha fatto in generale più rumore, l’accordo prevede una serie di più ambiziose misure per il ripristino della natura, in particolare di foreste e torbiere.

Tornando alla tassa sugli animali, va detto che si tratta di una imposta in realtà piuttosto modesta (si parte con € 15 / tonnellata di CO2, per arrivare a € 40 nel 2035). L’aspetto positivo è però che si sia intanto intervenuti sul problema, cosa che di solito non avviene quando si tenta di mettere il sistema degli allevamenti intensivi di fronte alla propria responsabilità climatica. Il problema è stato prima di tutto riconosciuto e poi affrontato in un dialogo tra le parti, dimostrando che quando un governo sceglie la via del confronto su dati scientifici e su misure concrete, non ci sono argomenti tabù.

In Italia un simile percorso appare al momento inimmaginabile, da parte di un Ministero e di Regioni che in materia di agricoltura si fanno semplicemente dettare la linea dalle corporazioni agricole, una situazione peraltro molto simile a quella di altri Paesi europei e della stessa istituzione comunitaria, in cui la lobby agricola opera in sostanziale sovrapposizione rispetto al suo interlocutore istituzionale.

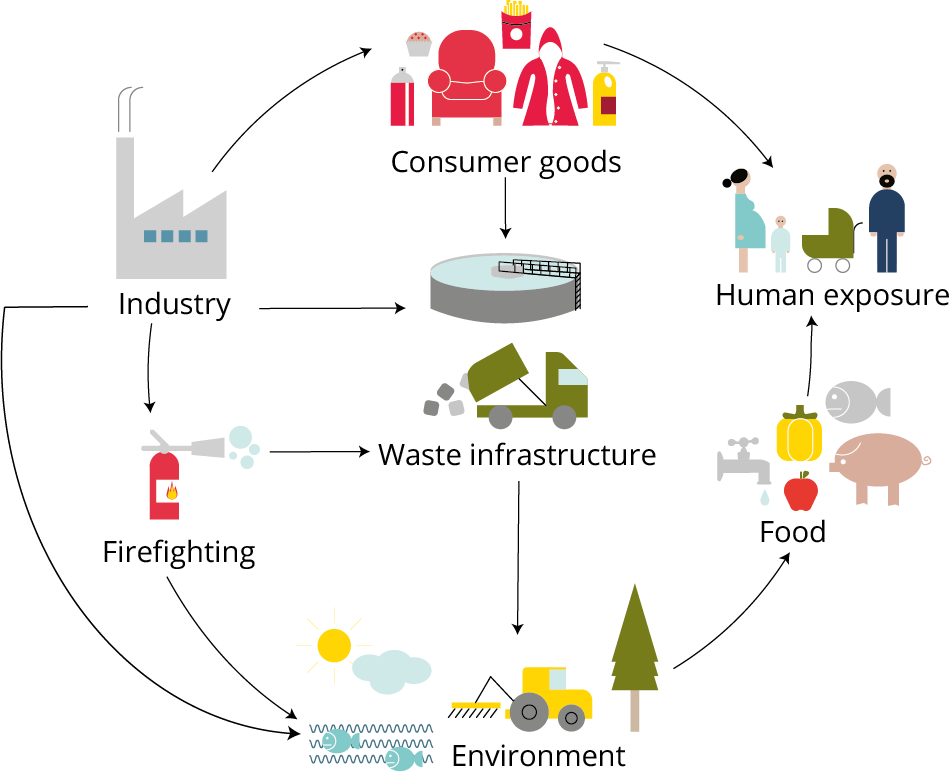

Questa è una delle ragioni per cui, da almeno due decenni, le emissioni dell’agricoltura restano ferme a livelli molto alti: in Europa da questo settore esalano gas (protossido d’azoto rilasciato dall’abuso di fertilizzanti, metano dagli allevamenti) con un effetto climalterante pari a quello di 320 milioni di tonnellate di CO2, ovvero il 12% delle emissioni climalteranti complessive.

Se si può essere speranzosi sulle politiche intraprese dalla Danimarca, occorre anche considerare che le leve economiche, per quanto importanti, non è detto siano risolutive se adottate unilateralmente da un singolo stato, in un quadro comunitario di sostegno, definito dalla PAC, la Politica Agricola Comune, che invece sostiene con le proprie misure gli stessi allevamenti disincentivati dalla tassa nazionale. Il rischio è che misure nazionali finiscano per penalizzare i produttori di quel Paese, se non sono integrate in una cornice unitaria a livello di mercato comune.

Guardando l’impronta climatica dell’agricoltura, il primo problema in Europa e nel Nord Italia (e soprattutto in Lombardia) è quello di una intensità eccessiva di allevamento. Il secondo è che non esistono soluzioni tecnologiche risolutive per le emissioni connesse all’allevamento, soprattutto dei ruminanti. La via maestra per ridurre le emissioni è quindi quella di una riduzione del numero di capi, nel quadro di una politica agroalimentare che punti a modificare anche la dieta degli europei, incentivando una salutare riduzione dei consumi eccessivi di carne, latte e derivati.

Ci sono modi diversi per costruire politiche che puntino a questo risultato. Quello dirigistico, tentato in Olanda, ha dimostrato di avere molte controindicazioni. Quello danese è sicuramente più inclusivo, ma occorrerà vederne i risultati alla prova dei fatti.

Un Paese come il nostro, in cui gli allevamenti intensivi, almeno per quanto riguarda suini e bovini, sono inseriti in filiere di trasformazione da cui originano prodotti, salumi e formaggi, ad elevata reputazione internazionale, può perseguire obiettivi di riduzione accoppiati ad una crescita di qualità riconosciuta alla materia prima.

In questo modo sarebbe possibile ‘retribuire’ la minor produzione con una maggiore generazione di valore per unità di prodotto. Un percorso simile, da cui tutti avrebbero da guadagnare, richiede però una forte coesione all’interno di tutta la filiera, dal produttore, al trasformatore, al distributore ed esportatore, con l’intento di non lasciare indietro nessuno. Neanche il clima però, aggiungiamo noi.

*Responsabile scientifico, Legambiente Lombardia